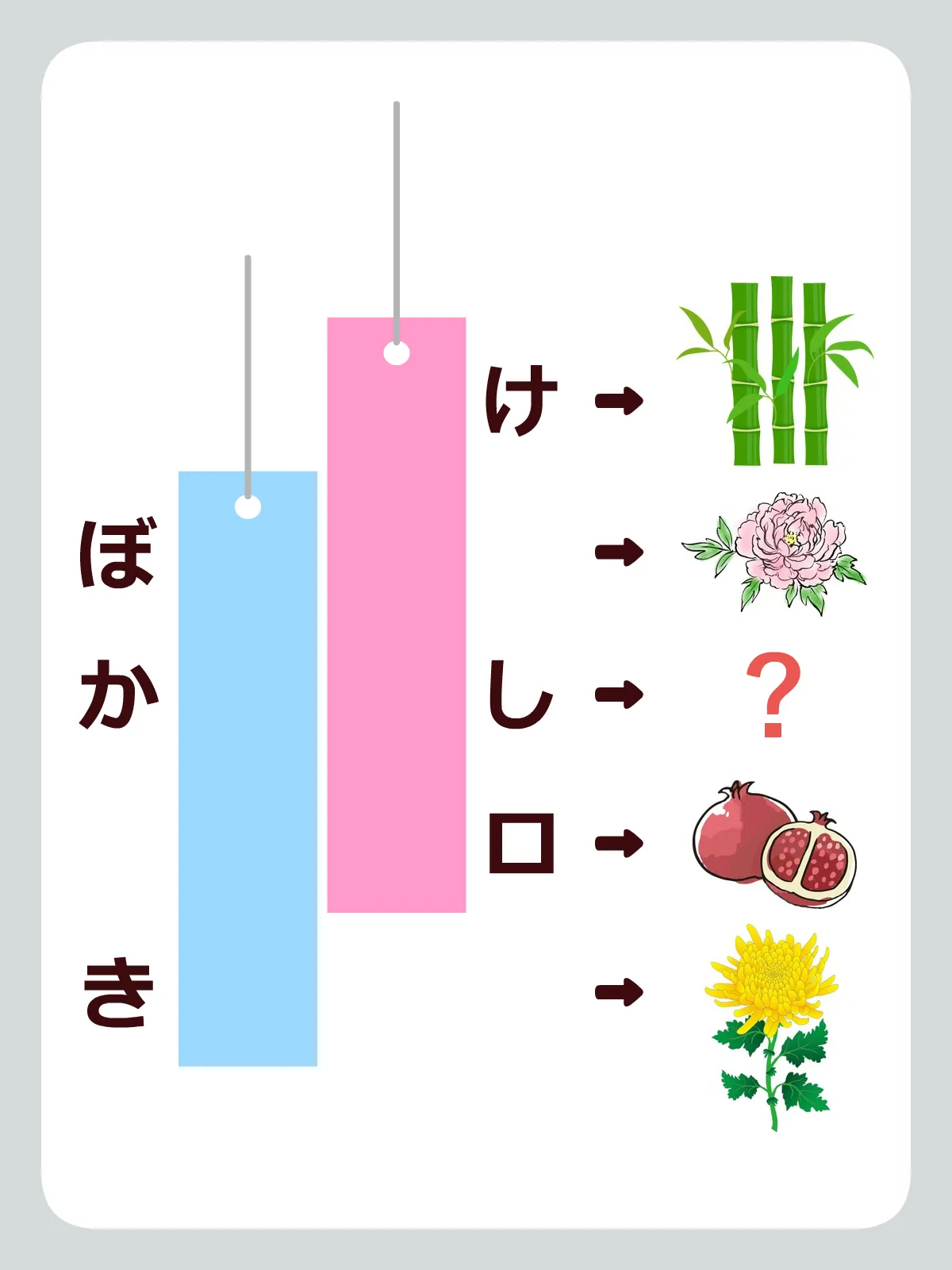

【謎解きゲーム99】「夏の風物詩の謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレひらめきクイズ】

【答え】

『ラムネ』

【解説】

一段目のイラストは「ハート」「ナマズ」「ビール」。

頭文字を取ると「はなび」となります。

二段目のイラストは「マイク」「ヒツジ」「リンゴ」。

「マイク」の「マ」、「ヒツジ」の「ツ」、「リンゴ」の「リ」を取ることで「まつり」となります。

ここで、イラストの枠に注目すると枠の色が『緑の場合は1文字目』を取る。

『黄色の場合は2文字目』を取ると言う法則が想起できます。

三段目のイラストは「ゆびわ」「かたな」「かたな」。

となっていて、法則を当てはめると「ゆ」「か」「た」となります。

四段目には、ここまでなかった赤の枠があります。

消去法で考えると、赤の枠は末尾の文字を取ることが推測できます。

また、3色の色は緑、黄色、赤となっていて信号機の色になっていました。

信号機の並び順は左から緑、黄色、赤の順番に並んでいるので、

緑が1文字目を取る。黄色が2文字目を取る。赤は3文字目を取る。と言う考え方もできるようになっていました。

したがって、「クラゲ」の『ラ』、「オウム」の『ム』、「ネズミ」の『ネ』を取って、答えは「ラムネ」となります。

【豆知識】

日本の夏を彩る「ラムネ」。あのビー玉がカランと鳴り、シュワッと弾ける爽快感は、まさに夏の風物詩ですよね。でも、この親しみ深い「ラムネ」という名前のルーツが、実は意外なところにあるのをご存知でしょうか?

「ラムネ」という響きは日本的ですが、その語源は英語の「lemonade(レモネード)」なんです。

明治時代初期、海外から炭酸入りのレモネードが日本に伝わりました。当時、耳慣れない外国語だった「レモネード」は、日本人にとって発音しにくかったため、次第に「ラムネ」と訛って(なまって)呼ばれるようになったと言われています。

単なる発音の変化だけでなく、ビー玉栓のユニークな瓶が子供たちの心を掴み、ラムネは単なる輸入飲料から、日本の夏の風物詩として独自の文化を形成していきました。瓶に残るビー玉が遊び道具になるなど、当時の子供たちにとって特別な存在となったのです。

お祭りや縁日でラムネを手にするとき、ぜひこの豆知識を思い出してみてください。グラスの泡やビー玉の音の中に、はるか昔、異国の言葉が日本の地で変化し、新たな文化として花開いた歴史のロマンを感じることができるかもしれません。

「ラムネ」は、単なる飲み物ではなく、日本の文化と歴史が詰まった、奥深い夏のシンボルなのです。

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません