【謎解きゲーム123】「期間限定の謎」言葉遊びの鍵は『○○とり』

【答え】

『海の家』(うみのいえ)

【解説】

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

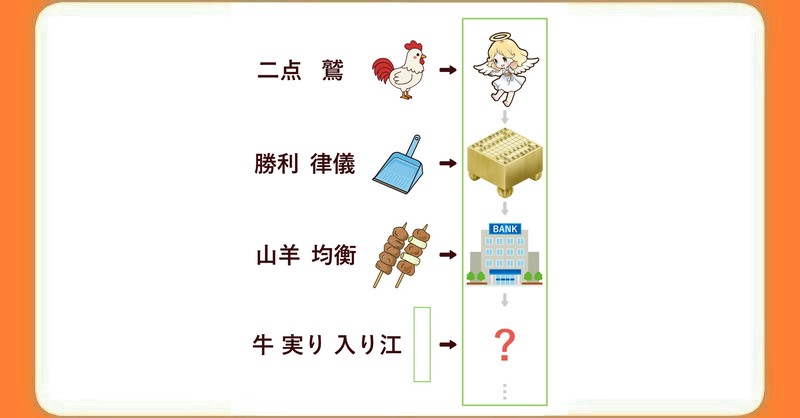

一段目は「二点(にてん)」、「鷲(わし)」、そして「にわとり」が描かれています。

「にてんわし」。ここから「に」と「わ」を取ると「てんし」が残り、イラストと一致します。

二段目は「勝利(しょうり)」、「律儀(りちぎ)」、そして「ちりとり」が描かれています。

「しょうりりちぎ」。ここから「ち」と「り」を取ると「しょうぎ」が残り、イラストと一致します。

三段目は「山羊(やぎ)」、「均衡(きんこう)」、そして「やきとり」が描かれています。

「やぎきんこう」。ここから「や」と「き」を取ると「ぎんこう」が残り、イラストと一致します。

このように「〇〇とり」が描かれていて、「〇〇」の2つの文字を取る謎になっていました。

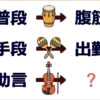

しかし、四段目は黄緑の四角が描かれいるだけで、「○○とり」は描かれていません。

よく見ると右のイラストも黄緑の四角で囲まれています。

枠内のイラストを見ると、「てんし」→「しょうぎ」→「ぎんこう」…。と「しりとり」になっています。

「〇〇とり」であることも共通しているので、四段目の黄緑の四角は「しりとり」を意味していると推測できます。

なので、「牛(うし)」、「実り(みのり)」、「入り江(いりえ)」から、「し」と「り」を取って、繋げると「う・みの・いえ」となり、「海の家」が答えになります。

【豆知識】

かき氷、ラーメン、冷えたビール…夏の風物詩、海の家。

しかし、この「海の家」という呼び名、実は全国共通ではないことをご存知ですか?特に日本海沿岸の地域では、別の呼び名で親しまれているのです。

今回は、意外と知らない海の家の別名と、そのルーツについてご紹介します。

一般的に「海の家」と呼ばれる施設は、新潟県や石川県、山形県などの日本海沿岸地域では、今でも「浜茶屋(はまぢゃや)」と呼ばれることがあります。

この「浜茶屋」という言葉は、江戸時代に遡ります。当時は海水浴が庶民の娯楽として定着しておらず、浜辺で潮干狩りなどをする人々のために、お茶や軽食を提供する小さな休憩所として存在していました。

明治時代以降、海水浴が広まるにつれて「海の家」という呼び方が主流になりましたが、伝統的な呼称として「浜茶屋」が残っている地域があるのです。

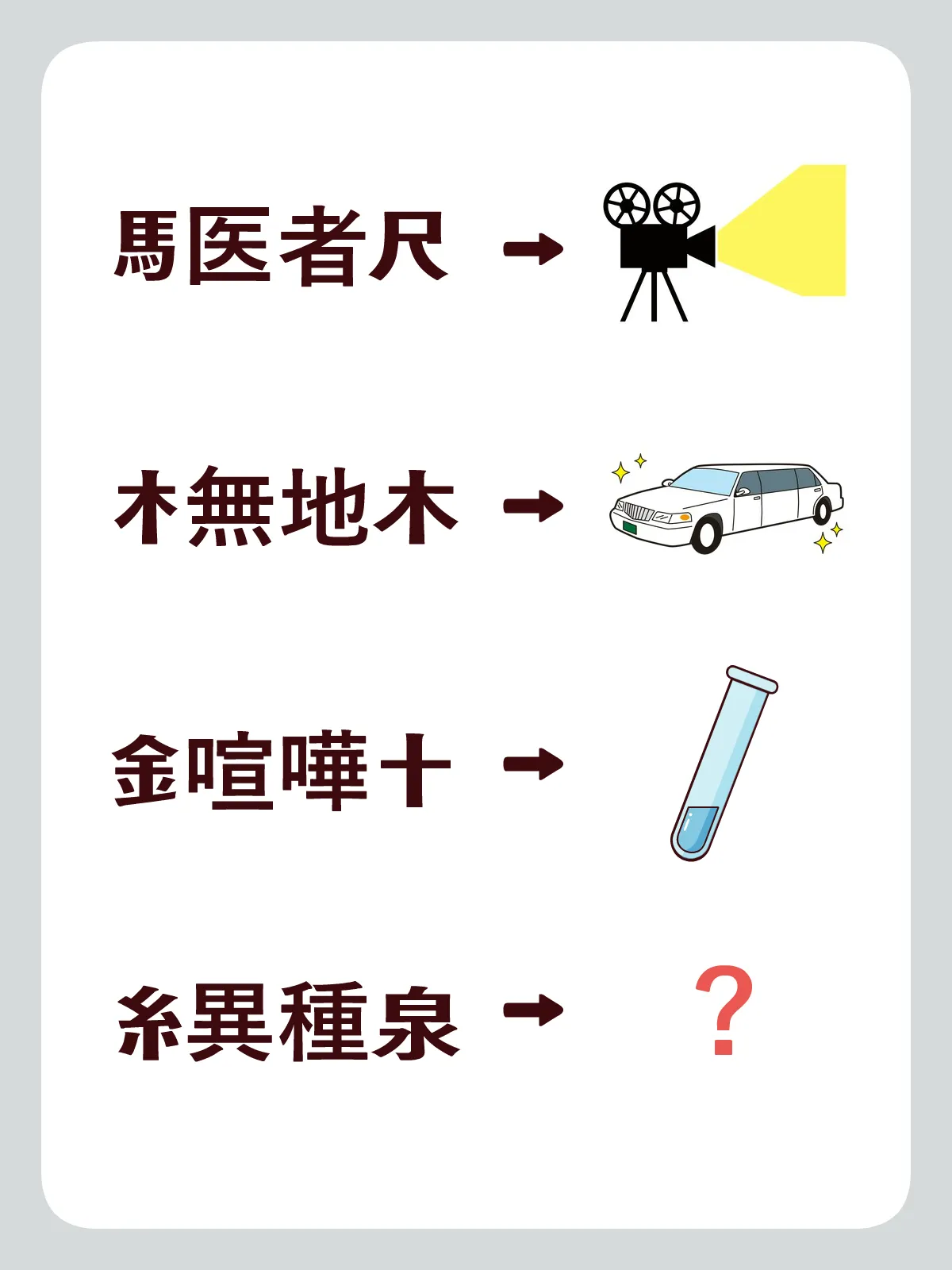

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません