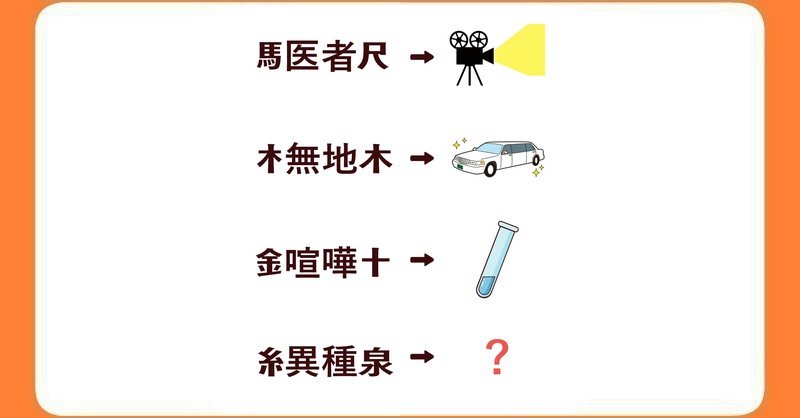

【謎解きゲーム122】「まぶしい季節の謎」。漢字に隠された秘密を見つけ出そう。

【答え】

『青春』(せいしゅん)

【解説】

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

この謎は、始めと終わりの漢字が、実は元々一つの漢字で、その間に二字熟語が入っている構成になっていました。

(分裂した漢字の違和感が、謎を解くための鍵となっていました)

一段目は『駅』(エキ)の間に「医者」(いしゃ)が入っているので「え・いしゃ・き」。

二段目は『林』(リン)の間に「無地」(むじ)が入っているので「り・むじ・ん」。

三段目は『針』(シン)の間に「喧嘩」(けんか)が入っているので「し・けんか・ん」。

となっいました。

このように、それぞれの漢字を「音読み」で読んだ間に、二字熟語の読みを挟むことで、イラストと一致する仕組みになっていました。

そして四段目は『線』(セン)の間に「異種」(いしゅ)が入っているので「せ・いしゅ・ん」となります。

【豆知識】

「汗と涙」「甘酸っぱい恋」「制服の思い出」…「青春」と聞いて、誰もが心に浮かぶ情景があるはずです。しかし、この言葉が現在の意味で使われるようになったのは、実はそう昔のことではありません。

今回は、当たり前のように使う「青春」という言葉の意外なルーツと、日本で定着した背景をご紹介します。

「青春」は、もともと中国の古代思想「五行思想」に由来します。この思想では、季節を色で表し、万物が芽吹く「春」を「青」と定めていました。そのため、「青春」は文字通り、青々とした「春」そのものを意味していたのです。

この言葉が、私たちが知る「人生の若い時期」という意味で定着したのは、明治時代以降のことです。特に、日本の文豪である夏目漱石の小説『三四郎』が大きな影響を与えました。

地方から上京した若者の多感な時期や、希望と葛藤を描いたこの作品が「青春小説」の草分けとなり、多くの読者が共感したことで、徐々に「青春」という言葉が広まっていったのです。また、ドイツの詩人サミュエル・ウルマンの「青春の詩」の翻訳も、その意味の定着を後押ししました。

このように、「青春」は長い歴史の中で意味を変え、日本の文学や文化の中で育まれてきた言葉だったのです。

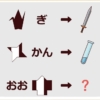

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません