【謎解きゲーム119】「姿は見えないけど確実に存在する謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『幽霊部員』(ゆうれいぶいん)

【解説】

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

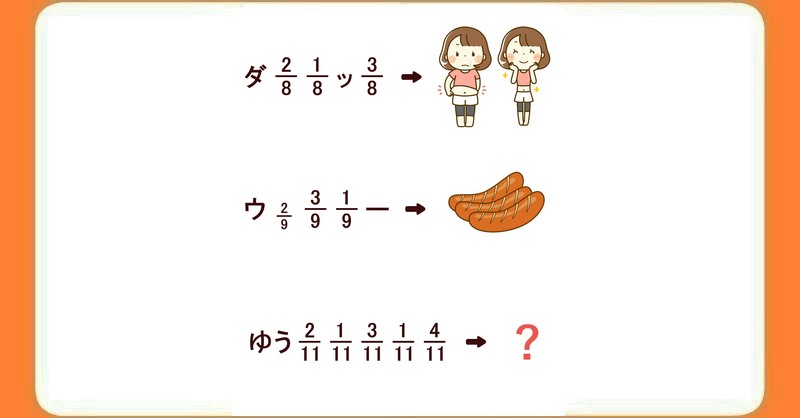

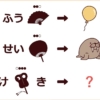

この謎は、分数を使った暗号になっていました。

「分子の数字が、分母のカタカナ英語の何番目の文字を読むか」を示していました。

(例:1/8 → 1番目の「エ」)

一段目の分母は「8」。英語にすると「エイト」なので、

「1/8」は「エ」、

「2/8」は「イ」、

「3/8」は「ト」、

となり、ダイエットになっていました。

二段目の分母は「9」。英語にすると「ナイン」なので、

「1/9」は「ナ」、

「2/9」は「イ」、さらに一回り小さいので「ィ」、

「3/9」は「ン」、

となりウィンナーになっていました。

三段目の分母は「11」。英語にすると「イレブン」なので、

「1/11」は「イ」

「2/11」は「レ」

「3/11」は「ブ」

「4/11」は「ン」

となるので、ゆう「れ」「い」「ぶ」「い」「ん」となり、答えは「幽霊部員」となります。

【豆知識】

お盆の時期やお化け屋敷で目にする、白い着物をまとい、足元がぼんやりと消えている女性の幽霊。この姿は日本人に深く浸透していますが、実は幽霊がこの姿になったのは、ある時代のある文化が大きく影響しています。今回は、幽霊にまつわる意外な歴史と、その姿が定着した理由に迫ります。

幽霊の姿は、時代によって少しずつ変化してきました。平安時代の文学作品などでは、幽霊は生きていた頃とほとんど同じ姿で描かれることが多く、ちゃんと足もありました。それが、なぜ「足がない」という姿に変わっていったのでしょうか?

私たちが知る幽霊の姿が定着したのは、江戸時代。特に、歌舞伎や浮世絵といった大衆文化が大きな役割を果たしました。

歌舞伎の舞台では、幽霊を演じる際にワイヤーで吊るしたり、足元を隠す特殊な衣装を使ったりすることが一般的でした。この演出が観客に強い印象を与え、「幽霊は足がないもの」というイメージが広く共有されるようになったのです。

さらに、円山応挙や葛飾北斎といった有名な絵師たちが、この歌舞伎のイメージを元に、足のない幽霊を浮世絵として描き、庶民の間でその姿が定着しました。

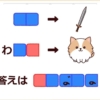

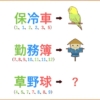

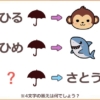

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません