【謎解きゲーム114】「おめでたい謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『鏡開き』(かがみびらき)

【解説】

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!

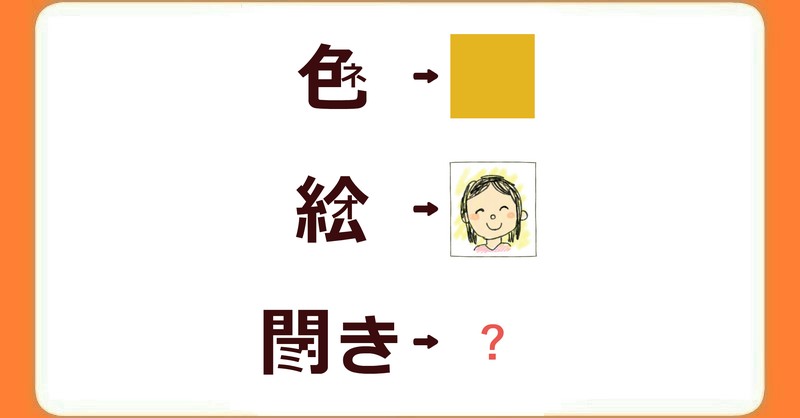

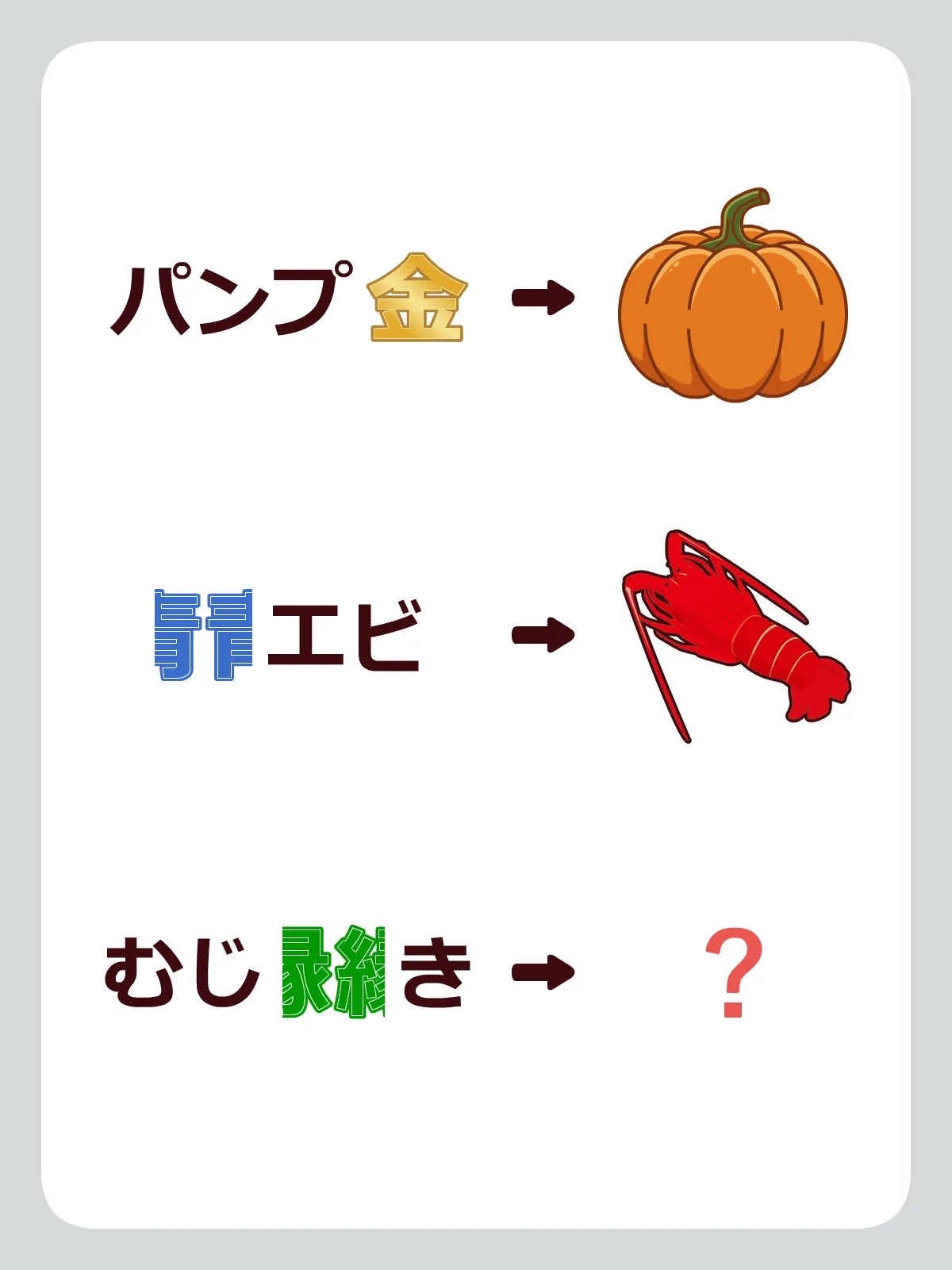

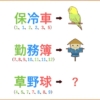

一段目は「色」の漢字の一部分が、「ネ」に変化していました。

変化した部分をカタカナにすると「コ」になります。

つまり、「コ」が「ネ」に変化した「色」なので、「こがね色」となっていました。

二段目は「絵」の漢字の一部分が、「オ」に変化していました。

変化した部分をカタカナにすると「ニ」になります。

つまり、「ニ」が「オ」に変化した「絵」なので、「にがお絵」となっていました。

三段目の元の漢字は「開」です。

(形や送り仮名が「き」であることがヒントになっていました。)

「開」の「カ」に見える部分が「ミ」に変化しています。

「開」の「カ」に見える部分が「ミ」に変化しています。

つまり、「カ」が「ミ」に変化した「開き」なので、「かがみ開き」→『鏡開き』となります。

【豆知識】

鏡開きはなぜ「鏡」?知られざる言葉の由来と深い意味

お正月が過ぎ、新年の始まりを締めくくる大切な行事、鏡開き。しかし、なぜお餅を割ることを「鏡開き」と呼ぶのでしょうか?そこには、単なる言葉遊びではない、日本人の奥深い文化や信仰が隠されています。

今回は、「鏡」という言葉に込められた意味と、そのルーツについてご紹介します。

なぜ丸いお餅を「鏡」と呼ぶのか?

鏡餅の丸い形が、昔の丸い銅鏡(どうきょう)に似ていることが由来の一つとされています。この銅鏡は、単に姿を映す道具ではなく、神様が宿るとされる神聖なものでした。

鏡餅は、年神様(としがみさま)という新年の福の神様へのお供え物です。神様が宿ったお餅をいただくことで、その力を分けてもらい、一年間の無病息災や幸福を願う。この神聖な役割を持つお餅を、尊敬の念を込めて「鏡」と呼ぶようになったのです。

「切る」を避け、「開く」に込めた願い

鏡開きでは、お餅を包丁で「切る」ことはタブーとされています。これは、「切る」という言葉が切腹や縁を切るといった縁起の悪い言葉を連想させるためです。

代わりに、木槌などで叩いて割ることから「開く」という言葉が使われます。「運を開く」「末広がり」という縁起の良い意味を込めて、お祝いの席にふさわしい言葉を選んだのです。

このように、鏡開きという言葉には、日本人の細やかな気配りや、言葉を大切にする文化が凝縮されています。「鏡」という言葉に込められた神聖な意味を知ることで、鏡開きがより一層、心温まる行事に感じられるのではないでしょうか。

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません