【謎解きゲーム109】「甘く儚い芸術の謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『飴細工』(あめざいく)

【解説】

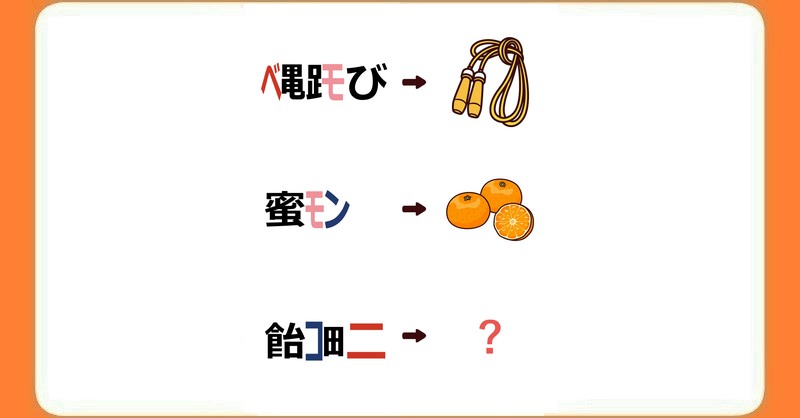

同じ色のカタカナを繋げるとその色のワードになります。

さらに漢字に変換します。

ベニ⇒「紅」

モモ⇒「桃」

コン⇒「紺」

そして、この3つの漢字を2つに分解して、それぞれを配置することで、右のイラスト、および答えになる謎解きになっていました。

(「桃」(モモ)に関しては、全体的に見て左にある「モ」に「木」が、右にある「モ」に「兆」が入るようになっていました。)

一段目は、「ベ」に「紅」の「糸へん」部分が入り、「モ」には「桃」の「兆」の部分が入るので「縄跳び」となります。

二段目は、「モ」に「桃」の「木へん」部分が入り、「ン」には「紺」の「甘」の部分が入るので「蜜柑」となります。

なので、三段目の「コ」には「紺」の「糸へん」部分が入り、「二」の部分には「紅」の「工」の部分が入ります。

すると「飴細工」(あめざいく)という三字熟語が完成します。

【豆知識】

縁日で見かける美しい動物や花の形をした飴細工。その繊細な美しさに目を奪われた経験はありませんか?この日本の伝統的な「甘く儚い芸術」は、一体いつ、どこで生まれたのでしょうか?

実は、飴細工の正確な起源は諸説ありますが、そのルーツは平安時代にまで遡ると考えられています。当時の飴は、砂糖が貴重だったため、主に米や麦のデンプンから作られた水飴が主流でした。

記録に残る最古の記述としては、西暦750年頃に聖武天皇に献上されたとされる「麦芽水飴」があります。この頃の飴は、お菓子というよりも薬や栄養補給源としての役割が大きかったようです。

では、現在の飴細工のように、飴を動物や花の形に加工する技術はいつから始まったのでしょうか。これは、平安時代に神様へのお供え物として飴が使われる中で、より見栄え良くするために形を整える工夫が生まれたのが始まりと言われています。まだ現代のような精巧なものではありませんでしたが、これが飴を「形作る」文化の第一歩だったのです。

江戸時代に入ると、庶民の間でも飴が広まり、縁日や祭りの屋台で売られるようになりました。この時代には、歌舞伎や浮世絵の影響も受け、様々なキャラクターや縁起物の形をした飴が作られるようになり、大道芸としても発展しました。今日につながる「見せる」飴細工の文化は、この頃に大きく花開いたと言えるでしょう。

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません