【謎解きゲーム108】「秘めたる覚悟の謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『ほんき』(本気など)

【解説】

謎解き解説:言葉が姿を変える摩訶不思議な法則

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます!一見すると意味不明な言葉の羅列のようでしたが、そこにはあるユニークな法則が隠されていました。

謎に隠された三つの変化の法則

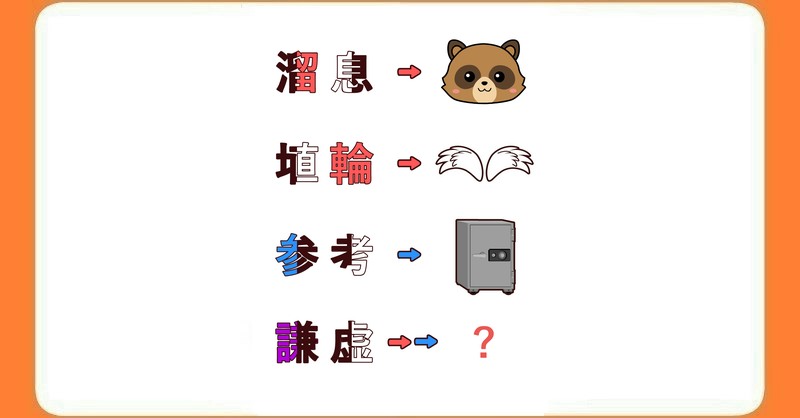

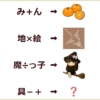

今回の謎は、二字熟語の読み方が特定の法則に従って変化するというものでした。鍵となるのは、変化する文字が色で示されている部分と、その「色の組み合わせ」です。

登場する三つの変化を見てみましょう。

-

- 溜息(ためいき) → たぬき

- 埴輪(はにわ) → はね

- 参考(さんこう) → きんこ

謎解きの仕組み:色と位置が示す変換のヒント

この謎の最も重要なヒントは、各熟語の漢字の一部に塗られた「赤」「青」の色でした。

- 赤色の法則:平仮名の「回転変換」

「溜息(ためいき)が『たぬき』に変化」する例を見てみましょう。

「溜(ため)」の右半分が赤く塗られ、読みの「め」が「ぬ」に変化しています。この「め」の最後の画を伸ばして回転させると「ぬ」になりますね。

さらに、「息(いき)」の左半分は白く塗られており、これは「い」の音が読まれないことを示唆しています。

この「平仮名の最後を伸ばして回転させる」変換法則は、二段目の「埴輪(はにわ)が『はね』に変化」する際の「わ」が「ね」になることからも確認できます。

- 青色の法則:平仮名に「横棒を追加」

三段目の「参考(さんこう)が『金庫(きんこ)』に変化」する例を見てみましょう。

「参(さん)」の左部分が青く塗られ、読みの「さ」が「き」に変化しています。これは、平仮名の「さ」に横棒を足すと「き」になるという法則です。

そして、「考(こう)」の右半分は白く塗られており、「う」の音が読まれないことを示していました。

このように、赤・青は「ひらがな」に何かを付け足すことで、別の「ひらがな」に変えることを示唆していました。

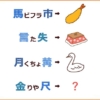

解答例:最終問題「謙虚(けんきょ)」が示す真の答え

そして、最後の四段目。「謙虚(けんきょ)」の「謙」の左部分が「紫」に塗られていました。

「紫」は、色を混ぜ合わせることを考えれば、「赤(回転変換)と青(横棒追加)の法則を両方適用する」ことを意味しています。

- まず、「謙虚(けんきょ)」の「けん」の「け」に赤の法則(回転変換)を適用します。

「け」の最後の画を伸ばして回転させると「は」になります。 - 次に、この「は」に青の法則(横棒追加)を適用します。

「は」に横棒を足すと「ほ」になります。

また、「謙虚(けんきょ)」の虚の後半が白いので、「ょ」の音が読まれないことを示していました。

これらの法則を適用すると、「謙虚(けんきょ)」は「ほんき」に変化します。

つまり、最終的な答えは「ほんき」でした!

【豆知識】

「マジ」は江戸っ子の隠語だった?驚きの語源に迫る!

現代の若者言葉の定番「マジ」。驚きや真剣さを表すこの言葉、てっきり最近生まれたスラングだと思っていませんか?実は、そのルーツは江戸時代にまで遡ると言われているんです。

今回は、「マジ」がどこから来たのか、その意外な語源に迫ります。

「マジ」の始まりは芸人の楽屋!?

「マジ」という言葉の有力な語源の一つに、江戸時代の芸人たちが使っていた楽屋言葉(隠語)という説があります。

当時の芸人たちは、舞台上での会話と区別するため、仲間内だけで通じる独自の言葉を使っていました。その中に「真面目(まじめ)」を意味する言葉として「マジ」が使われ始めたというのです。

例えば、真面目に稽古をする、真剣に演じる、といった状況で「マジ」が用いられたのかもしれません。舞台の裏側で、真剣なプロ意識を表す言葉として、ひっそりと育まれてきた言葉だったと考えると、なんだか粋に感じられますね。

江戸の隠語から現代のスラングへ

江戸時代の芸人の楽屋言葉だった「マジ」が、長い時を経て現代の若者言葉として定着したのは、日本語の奥深さと変化の面白さを示しています。

時代の移り変わりとともに言葉の形や意味合いは少しずつ変化し、時には特定のコミュニティから一般に広まることがあります。「マジ」もまた、そうした言葉の一つとして、時代を超えて生き残り、私たちの日常に溶け込んできたのです。

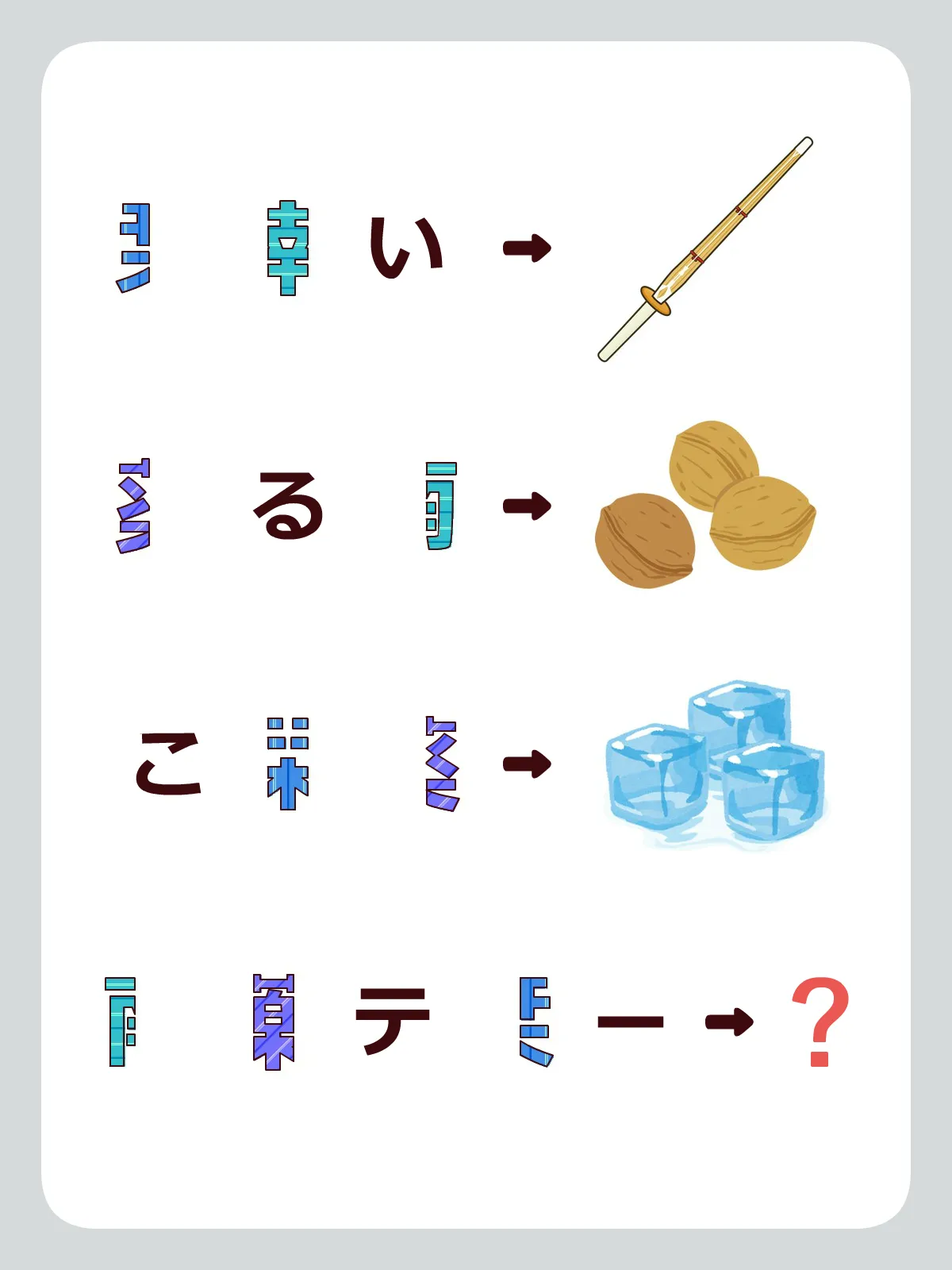

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません