【謎解きゲーム107】「謎が潜む謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『ミステリー』

【解説】

謎解き解説:隠された「ミステリー」の正体

この謎解きに挑戦していただき、ありがとうございます! 複雑に見えた漢字の羅列には、ある共通のルールが隠されていました。

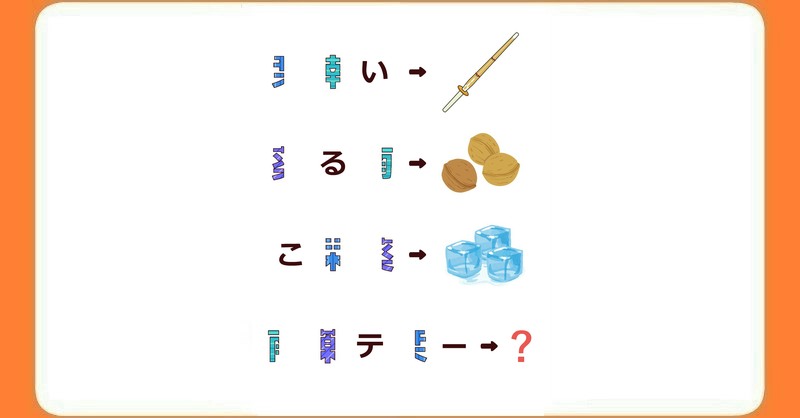

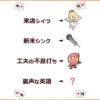

謎に隠された漢字とヒント

今回の謎に登場していたのは、以下の三つの漢字です。

-

- 栞(しおり)

- 南(みなみ)

- 薬(くすり)

これらの漢字は、すべて訓読みすると3文字になるという共通点がありました。

謎解きの仕組み:「漢字の分解」と「訓読みの再構築」

この謎の鍵は、それぞれの漢字がパーツごとに分解され、そのパーツが訓読みの1文字に対応しているという点にありました。

- 「栞(しおり)」:左の部分が「し」、中央の部分が「お」、右の部分が「り」に対応します。

- 「南(みなみ)」:左の部分が「み」、中央の部分が「な」、右の部分が「み」に対応します。

- 「薬(くすり)」:左の部分が「く」、中央の部分が「す」、右の部分が「り」に対応します。

このように、各漢字のパーツが訓読みの1文字ずつに当てはめられていました。

具体的な例で見てみましょう。

一段目:し・な・い

- 「し」:栞の左部分

- 「な」:南の中央部分

- 「い」: 「い」はそのまま

四段目

- 「ミ」:南の左部分

- 「ス」:薬の中央部分

- 「テ」:「テ」はそのまま

- 「リ」:栞の右部分

- 「ー」:「ー」はそのまま

このように、バラバラに配置された漢字のパーツと訓読みの音を繋ぎ合わせていくと、最終的に浮かび上がる言葉は……

それは、「ミステリー」でした!

【豆知識】

探偵小説の夜明け!世界初のミステリーが生まれた驚きの瞬間

現代のエンターテイメントに欠かせない「ミステリー」。映画やドラマ、小説で私たちは日々、謎解きのスリルに夢中になっています。でも、この魅力的なジャンルが一体いつ、どのようにして生まれたかご存知でしょうか?

今回は、ミステリーの歴史を語る上で避けては通れない、「世界初のミステリー小説」とその誕生秘話に迫ります。

それは1841年、パリの路地裏で始まった?

「世界初のミステリー小説」として多くの専門家が認めているのは、アメリカの作家、エドガー・アラン・ポーが1841年に発表した短編小説『モルグ街の殺人』です。

それまでの物語にも「謎」や「事件」は存在しましたが、この作品が画期的だったのは、論理的な思考と観察に基づいて犯人やトリックを解き明かす「探偵」という概念を明確に打ち出した点にあります。主人公であるC・オーギュスト・デュパンは、警察が手詰まりになった複雑な事件を、独自の推理力で解決へと導きます。

この『モルグ街の殺人』こそが、後のアーサー・コナン・ドイルが生み出すシャーロック・ホームズや、アガサ・クリスティのエルキュール・ポアロといった、数々の名探偵たちの原型となったのです。まさに、すべての探偵小説の「種」がここに蒔かれたと言えるでしょう。

論理と知的好奇心が生んだ、新たな文学ジャンル

ポーの『モルグ街の殺人』以前の物語は、超自然的な現象や感情的なドラマが中心で、謎が解き明かされてもそのプロセスが曖昧なものがほとんどでした。しかし、ポーは「読者が手がかりを追って、まるで探偵になったかのように推理を楽しめる」という、現代ミステリーの根幹を築き上げました。

彼は、単に恐ろしい事件を描くだけでなく、その裏に隠された「なぜ?」や「どうやって?」という疑問に、論理的な答えを与えることの面白さを発見したのです。この画期的なアプローチが、読者の知的好奇心を強く刺激し、瞬く間に新たな文学ジャンルとして広がるきっかけとなりました。

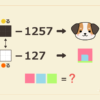

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません