【謎解きゲーム106】「重力と遊ぶ謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『トランポリン』

【解説】

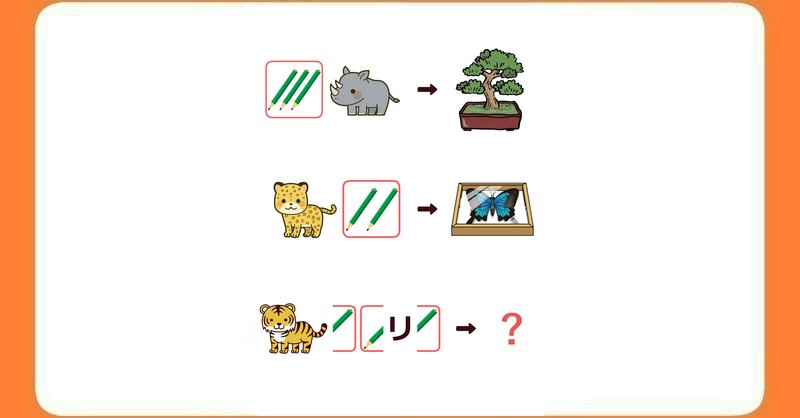

右のイラストは一段目が「ぼんさい」、二段目が「ひょうほん」となっています。

一段目は「鉛筆三本」と「サイ」で「ぼんさい」になっています。

「鉛筆三本」の部分は数え方の「本」だけが抜き取れられた形になっています。

また、この場合は三本なので、本の読みは『ぼん』となっています。

二段目は「ひょう」と「鉛筆二本」とで「ひょうほん」になっています。

同じように「二本」の「ほん」の部分が抜き取れられた形になっています。

この謎の法則は赤で囲まれた鉛筆は、「数え方」に変換して、さらに本数によって変わる「本」の読みを当てはめる謎になっていました。

三段目は「トラ」と「鉛筆一本」が分裂された状態になっています。

「一本」の場合の「本」の読みは「ぽん」となるので、半分に分裂した前半部分は「ぽ」、後半部分には「ん」が入ります。

なので、「トラ」、「ん」、「ぽ」、リ、「ん」で、答えは『トランポリン』となります。

【豆知識】

空中ブランコからオリンピックへ!トランポリンの意外すぎる誕生秘話

跳ねて、宙を舞って、誰もが笑顔になれる「トランポリン」。今やフィットネスからオリンピック競技まで、幅広い場所で親しまれています。でも、この楽しい道具が一体どこから生まれたか知っていますか?

実は、トランポリンのルーツは、きらびやかなサーカスの舞台裏にありました。

トランポリンは安全ネットがきっかけだった?

トランポリンが生まれたのは20世紀前半のアメリカ。開発者であるジョージ・ニッセンは、体操選手として活躍していました。彼が目をつけたのは、サーカスで空中ブランコのパフォーマーがもしもの時に備えて下に張っていた、あの大きな安全ネットです。

パフォーマーがネットに落ちた時に見せる、その弾む動きにニッセンは魅了されました。彼は考えました。「この弾力性を活用すれば、もっと安全に、そして楽しくアクロバットの練習ができるのではないか?」と。

そして1936年、彼は既存のネットをヒントに、木製の枠に布を張ってスプリングで固定した跳躍器具を開発。これが、私たちが知るトランポリンの原型となったのです。つまり、元々は落下から身を守るための「受け身の道具」が、自ら高く跳び上がる「攻めの道具」へと進化を遂げたというわけです。

サーカスから宇宙、そしてオリンピックへ!

ニッセンが開発したこの画期的な跳躍器具は、「trampolín(トランポリン)」というスペイン語の「飛び板」にちなんで名付けられました。

その後のトランポリンの進化は目覚ましく、単なる遊び道具にとどまりませんでした。

- 第二次世界大戦中には、アメリカ空軍がパイロットの平衡感覚や空間認識能力を養う訓練に採用。

- 1940年代には、NASAが宇宙飛行士の訓練にも取り入れ、無重力状態に体を慣らすために活用しました。

- そして、2000年のシドニーオリンピックからは、体操競技の正式種目となり、世界中のアスリートがその技を競い合う舞台となりました。

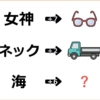

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません