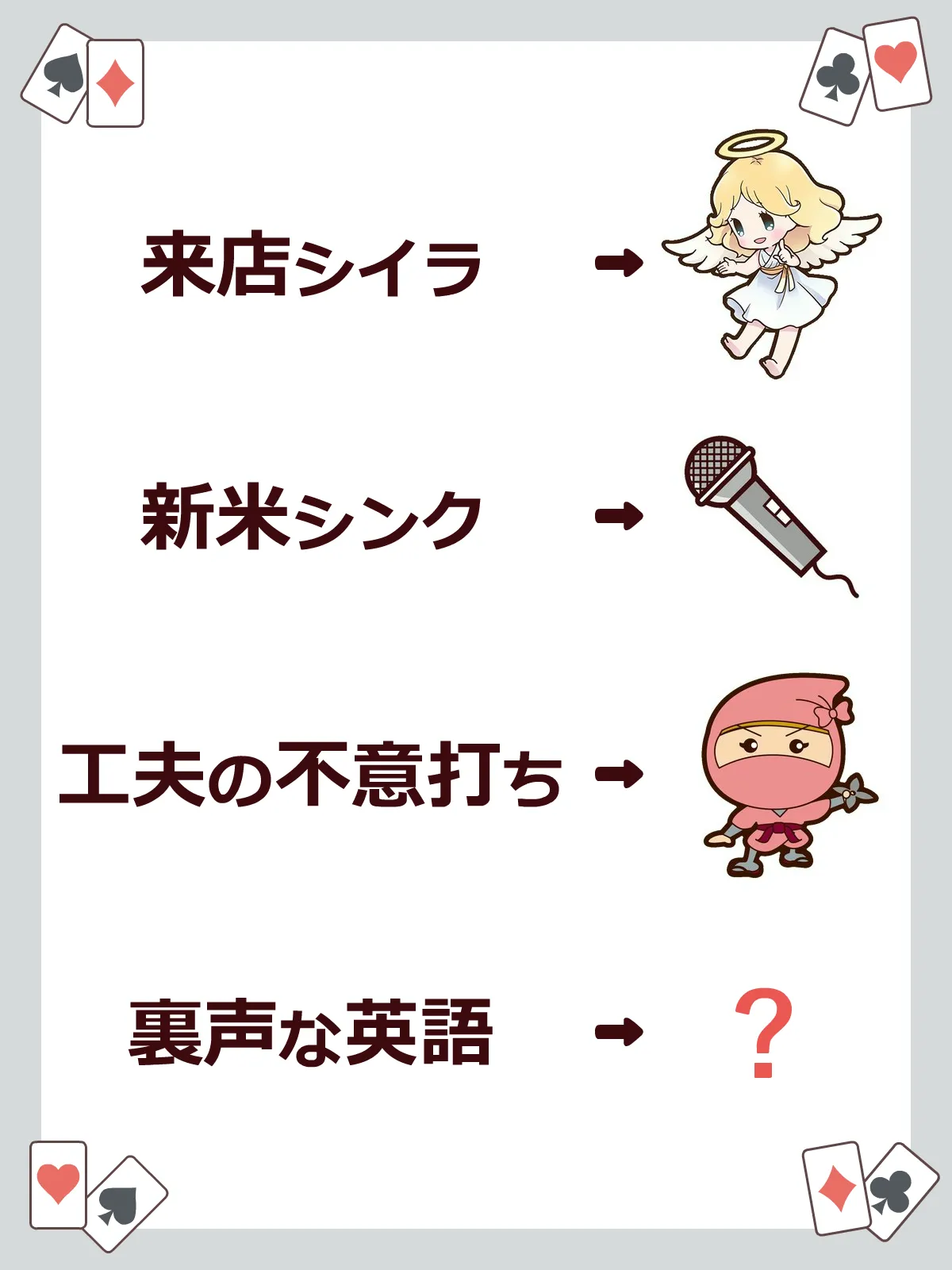

【謎解きゲーム104】「白紙に色を宿す謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレクイズ】

【答え】

『プリンター』

【解説】

イラストは一段目が「しちりん」、二段目が「たましい」となっています。

イラストは一段目が「しちりん」、二段目が「たましい」となっています。

漢字は「林」「刀」「冠」。

よく見るとこれらの漢字は、竹で出来ています。

「竹」の「林」

「竹」の「刀」

「竹」の「冠」

「の」を省略すると二字熟語が完成します。

(背景の葉っぱも「竹」を連想させるヒントになっていました)

・竹林

・竹刀

・竹冠

丸の数から、それぞれの読みは

・ちくりん

・しない

・たけかんむり

となります。

一段目は「し」と「ちくりん」の「ちりん」を足して「しちりん」に。

二段目は「たま」と「しない」の「しい」を足して「たましい」になっています。

三段目は漢字が左右逆になっているので、読み方も「逆」になります。

「たけかんむり」→「りむんかけた」となり、「り・ん・た」の部分を取ります。

したがって「プ」と「りんた」と「ー」を足すので「プリンター」となります。

【豆知識】

なぜ「竹刀」は「しない」と読むの?剣道武具に秘められた意外な語源

剣道の稽古で使われる「竹刀」。文字通り竹でできた刀ですが、なぜ「たけかたな」でも「ちくとう」でもなく、「しない」と読むのでしょうか?。

実はこの「しない」という読みには、竹刀が生まれた背景と、日本語の奥深さが隠されています。今回は、竹刀の意外な語源を紐解いていきましょう。

「竹刀」が「しない」と読まれるたった一つの理由

剣道の稽古に欠かせない竹刀。その読み方「しない」は、漢字の「竹刀」からは想像しにくいかもしれません。しかし、この読みには明確な理由があります。

それは、竹刀の素材である竹の持つ「しなやかさ」に由来しているからなんです。

江戸時代、剣術の稽古では主に木刀が使われていましたが、これでは怪我が多く、安全な稽古が難しいという問題がありました。そこで考案されたのが、竹を組み合わせ、適度な「しなう(撓う)」性質を持たせた稽古道具でした。

この「しなう」という動詞が名詞化され、「撓い(しない)」という言葉が生まれました。つまり、「しなう」特性を持った竹製の刀、それが「しない」と呼ばれたのです。

後に「竹刀」という漢字が当てられるようになりましたが、読み方はこの「しなう」に由来する「しない」が定着しました。安全に稽古をするための工夫が、そのまま道具の名前になったというわけですね。

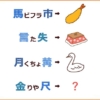

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません