【謎解きゲーム97】「元気いっぱいの謎」【スキマ時間で楽しむ脳トレひらめきクイズ】

【答え】

『おてんば』

【解説】

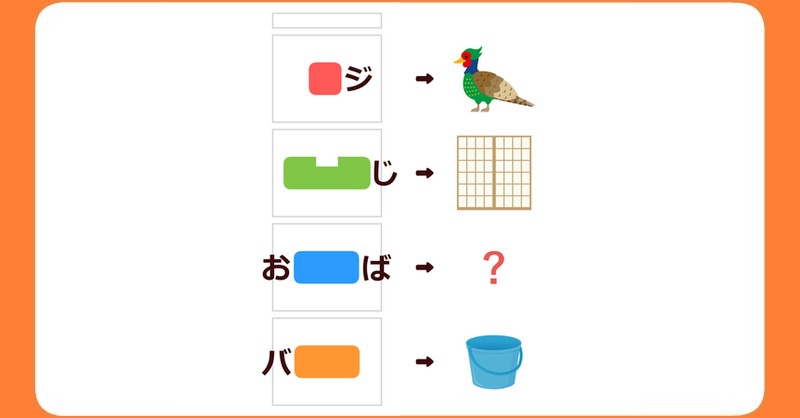

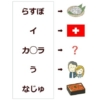

右のイラストは一段目が「キジ」、二段目が「しょうじ」、四段目が「バケツ」となっています

色付きの枠の文字を上から並べると

『き・しょう・??・けつ』となっています。

また、背景の四角は4コマ漫画の枠になっていました。

「4コマ漫画」で「きしょう??けつ」と言えば、4文字熟語の「起承転結」が想起できます。

この謎は、4コマ漫画から連想される四字熟語『起承転結』を導き出すことで解ける仕組みとなっていました。

したがって、青い枠には『てん』が入り、答えは『おてんば』となります。

【豆知識】

元気いっぱいで活発な女の子を表す「おてんば」。誰もが一度は耳にしたことがある、親しみやすい日本語です。でも、この言葉、実は思っている以上に意外なルーツを持っていました。

「おてんば」の語源には諸説ありますが、最も有力な説の一つが、オランダ語の「ontembaar(オンテンバール)」に由来するというものです。「ontembaar」とは、「飼いならされない」「手に負えない」「獰猛な」といった意味を持つ言葉で、もともとは野生の動物などを指す際に使われていました。

幕末から明治にかけて、日本はオランダとの交流を通じて様々な知識や言葉を取り入れました。その過程で、この「ontembaar」という言葉が、元気すぎて「手に負えない」ほど活発な女性や子どもを指すスラングとして日本に入ってきたと考えられています。

異国の地からやってきた「ontembaar」が、日本の文化の中で「おてんば」という、どこか愛らしい響きを持つ言葉へと変化していったのは、とても興味深い現象です。

かつては「はしたない」といった否定的なニュアンスを含んでいた時期もありましたが、時代とともに「おてんば」は「明るい」「行動的」「天真爛漫」といったポジティブな意味合いで使われるようになりました。現代では、その屈託のない魅力や、自分らしさを貫く姿を表す言葉として、多くの人に受け入れられています。

普段何気なく使っている「おてんば」という言葉の裏には、遠い国の言葉が日本に根付き、意味合いを変えながら愛されるようになった、そんな言葉のロマンが隠されていました。

続いてはこちらの謎!解けますか?

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません