【謎解きゲーム64】「4つの謎」【スキマ時間に挑戦できるクイズ】【たま謎】

みなさん、こんにちは!

今回の謎解きゲームは『4つの謎』です。

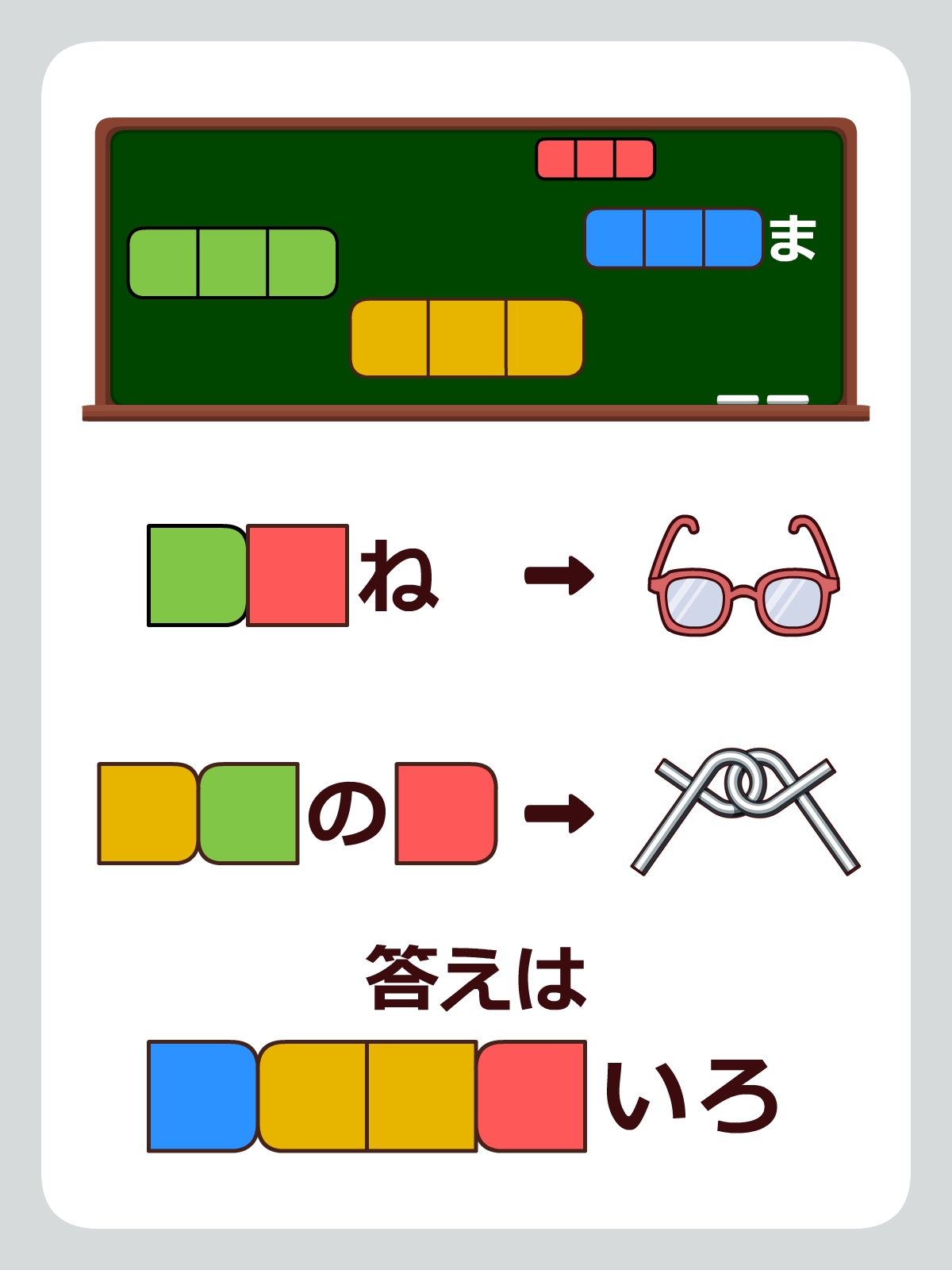

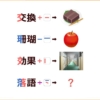

謎解きゲーム64『4つの謎』

『6文字の答えは何でしょう?』

スクロールするとヒントが表示されます。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

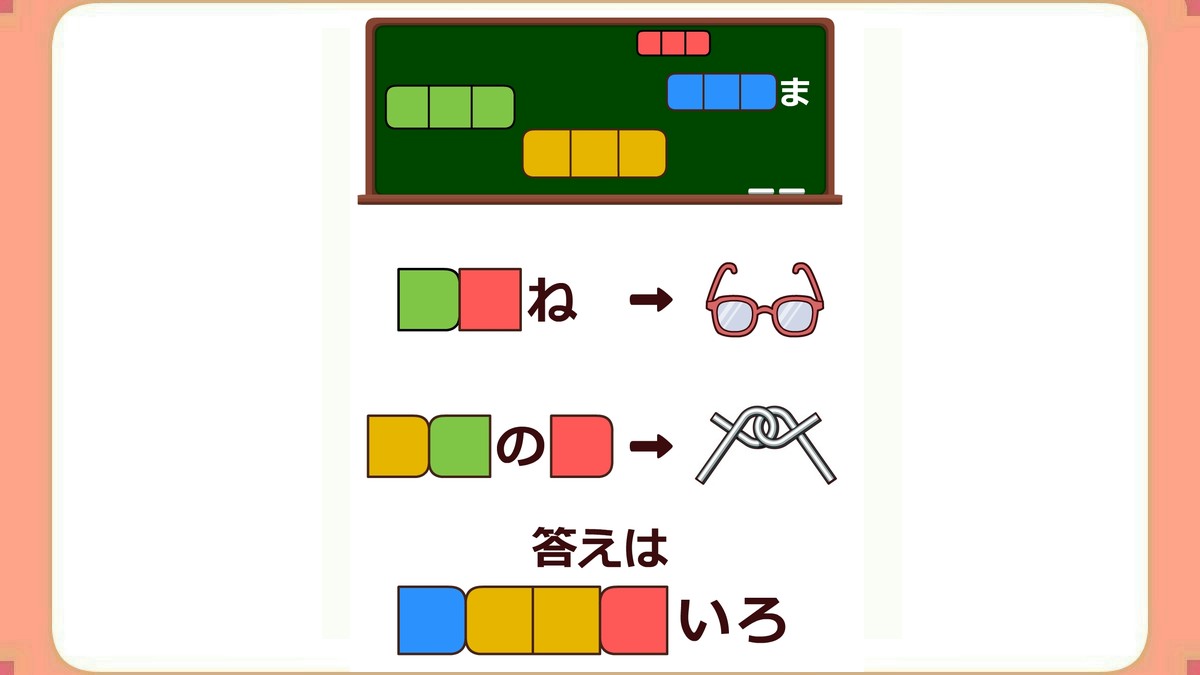

■ヒント1『イラストは上が「眼鏡」、下が「知恵の輪」となっています』

スクロールするとヒント2が表示されます。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

■ヒント2『黒板にある4つの枠の大きさや配置もヒントになっています』

※スクロールすると答えが表示されます。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

【答え】

『思考回路』(しこうかいろ)

【解説】

イラストは「めがね」と「ちえのわ」となっています。

イラストは「めがね」と「ちえのわ」となっています。

これにより、判明した文字を当てはめると以下のようになります。

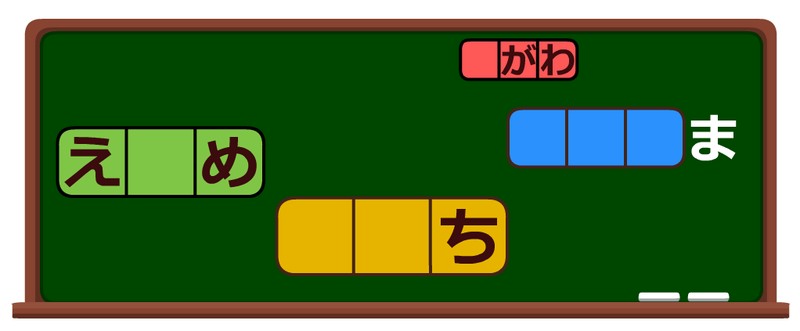

分かりやすいのは緑の「え?め」、赤の「?がわ」の部分です。

分かりやすいのは緑の「え?め」、赤の「?がわ」の部分です。

また、『4つであること』や、枠の『大きさ』と『配置』を踏まえると、四国4県が入ると想起できます。

(黒板にある枠の大きさは四国4県の面積のおおよその比率で調整されていました。)

なので、答えは『しこうかいろ』となります。

【豆知識】

今回は「思考回路」が答えとなる謎解きでした。

この「思考回路」という言葉、一体どんな意味で、どこからやってきたのでしょうか?

今回は「思考回路」の意味や語源を紹介したいと思います。

「思考回路」の意味

「思考回路」とは、簡単に言うと「物事を考えたり、判断したり、問題を解決したりする際に、私たちの脳の中で情報が処理される一連の流れやパターン」を指します。

脳の中には無数の神経細胞(ニューロン)が網の目のように張り巡らされていて、その神経細胞同士が電気信号をやり取りすることで、私たちは考えたり感じたりすることができます。

この複雑な神経ネットワークが、まさに「思考回路」の正体と言えます。

「思考回路」の成り立ちと語源

「思考回路」という言葉、なんだか科学的で新しい言葉のように聞こえますが、実はそのルーツには少し意外な側面があります。

「回路」という言葉自体は、電気工学の世界で「電気や情報が流れる経路」という意味で古くから使われてきました。

では、なぜ「思考」と「回路」が結びついたのでしょうか?

実は、「思考回路」という言葉が一般的に使われ始めたのは、比較的新しい時代、特にコンピュータ科学の発展と密接な関係があると言われています。

コンピュータが複雑な計算や情報処理を行う仕組みが、あたかも人間の脳が思考するプロセスと似ている、という認識が広まるにつれて、「思考」を「回路」という言葉で表現するようになったと考えられます。

より深く掘り下げると、脳科学の研究が進み、脳内の神経伝達物質や神経ネットワークの働きが解明されていく中で、まるで電気信号が流れる回路のように、情報が伝達され処理される様子を指す言葉として定着していった、という側面もあります。

つまり、「思考回路」という言葉は、私たちの脳の複雑な働きを、より分かりやすく、そして科学的に捉えようとする中で生まれた、比較的新しい概念であり、比喩表現から生まれた言葉だと言えます。

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません